一、抚躬自问 痛定思痛(第8/13页)

(本文摘自蒋纬国撰《历史见证人的实录——蒋中正先生传》,台北青年日报社出版,1997年10月初版,下同)

蒋介石慨叹兵败如山倒

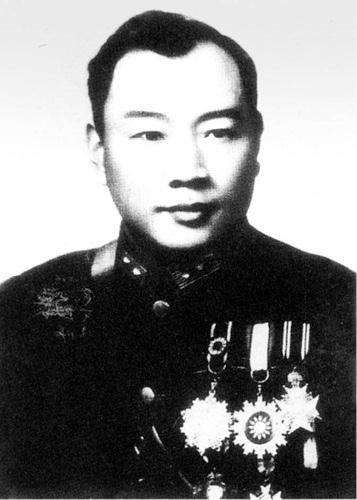

宋希濂[5]

一九四九年三月廿四日,参谋长顾祝同派专机送我与关麟徵去奉化溪口见总裁。第二天早晨,蒋介石在丛林中的一栋小平房——蒋母坟旁的坟客住所向我们两人讲了一大段话,兹记述其要点如下:

一、我们自黄埔建军以来二十多年的过程中,遭受过许多的挫折,但从未失败到像今天这样的严重。抗战胜利后,我们的军事力量,较已往任何一个时期都要强大得多,为什么在短短三年的时间裏,会弄到今天这个地步呢?军事上失败的最主要原因,就是我们军队的战斗意志太薄弱了!一个师甚至一个军,一被共军包围,只有几个小时或顶多一天功夫,就被共军完全消灭了。共军行动飘忽,我军常不容易找到它的主力,和它进行决战。一个部队被围,指挥官勇敢沉着,选择要点,固守待援,本是我军捕捉和歼灭共军的最好时机。但每当增援部队快要到达的时候,被围部队就已被共军吃光了,结果总是扑了一个空,反而把其他的部队也拖得筋疲力竭,给共军以更多可乘之隙。就这样,使得共产党的力量一天一天地壮大起来,而我们则日益削弱。抗战期间,日军一个小部队,据守一个据点,我军以数倍乃至十倍的兵力围攻多日不能克,就是因为日本军队有武士道的精神,他们的官兵视死如归。我们过去统一两广和北伐时期,能以少击众,以一当十,是因官兵具有「不贪财」、「不怕死」的革命精神。在抗战期间,许多部队大体尚能保持这种传统的精神而英勇奋斗。但抗战胜利后,很多部队完全丧失了这种精神,尤以许多中上级军官利用抗战胜利后到各大城市接收的机会,大发横财,做生意,买房产,贪女色,骄奢淫逸,腐败堕落,弄得上下离心,军无斗志。这是我们军事上失败的根本所在。你们现在带学生(那时关麟徵是中央陆军军官学校校长),带部下,首先最要紧的就是要恢复国民革命军的传统精神,才能担负起救亡图存的重大责任。

宋希濂

二、共产党人和追随他们的一些党派及社会上的一些人士,对于我个人及国民政府,攻击诬衊,无所不用其极。他们说政府是如何地横徵暴敛,说我是如何地有钱,说老百姓对我是如何地痛恨等等,而我们党内也竟然有些人随声附和。共产党的目的就是要消灭本党,本党同志不知一致团结起来对付它,反而这样离心离德,实在令人痛心之至!你们是我的学生,也是和我共过多年患难的同志,你们万不可轻信旁人对我的毁谤诬衊。不仅这样,听了这些话,就应该坚决地进行反驳。

蒋介石接着谈到外交问题,埋怨美国给他的援助不够,政策摇摆不定,以致无论军事、政治、经济都大受影响。

最后,蒋介石说:「去年(一九四八年)我在党中央委员会扩大会议上提出不担任总统的职务,我是考虑到这样做有很大的伸缩性,我可以以党的总裁的地位来担负领导的责任,而可避开正面负责的地位,对党国来说,对个人来说,都有好处。可以说,这样做是完全正确的。但党内同志尤以一些老同志坚持反对,一要我担任总统,结果因副总统的竞选问题,弄得党内意见分歧,离心离德,对外对内,都受到很大影响。现在我摆脱了国家行政元首的地位,今后可以总裁身份就重大政策问题表达意见,反而要好得多。」

不堪回首故国月——大陆沦陷省

陈立夫[6]

共党之不守信

共党和本党谈判合作,就我所知,多是不守信的,在民国二十五年周恩来及第三国际代表潘汉年和我们洽商和平事,协定发表共同抗日宣言,表示全民一致,其内容包括彻底实行三民主义等四原则。殊料抗日战争开始,为时不及半年,共党就秘密令其所属对外宣布「共赴国难一致抗日宣言」,所谓四原则是一项幌子,实际是壮大自己,其策略是:「联络上层,夺取下层,打击中层」,举例来说,在上层则和我们军事长官联络,在下层则设法拖走我们的军队,背叛他们的直属长官。

我获悉这一阴谋后,便将此密件面报蒋委员长,他看了后认为这情报是不可靠的,且以为是离间国共合作关係的文件,并问告密的人是谁?我不得不将此人的姓名告知蒋委员长,蒋委员长竟怀疑此密件是伪造的,嗣后竟把告密者东北同志拘禁起来。

陈立夫

在此事件发生不久,我军退至汉口,阎锡山先生自山西飞来汉口向蒋委员长报告军情并顺便拜访我,我即告以共党密谋「壮大自己」的上述阴谋,他听了也不大相信,但岂料返回山西不久,他就发现有好几团的军队被共党「挖」走了(按:即着名的山西「新军」投共事件。但陈说数量有误,投效中共反政府武装的山西「新军」数量不止「好几团」),事后,阎向人谈及此事件时,曾表示悔恨当时未接纳陈立夫先生的忠告,致未事先防範,造成军队的损失,至此,他才认清了共党的真面目。那时共党从陕西渡黄河到山西,由于地缘关係,军队常有往来,并因共军也高喊抗日,便不疑有其他,不料却因此丧失不少军队。

后来,蒋委员长识破共党真相后,经我建议,乃把当初提供上述密件的东北同志予以开释,由此可知以蒋委员长之明智尚有判断错误之时,可见共党之虚伪狠毒实非一般人所能想像得到的。

重庆时毛泽东来访

民国三十四年八月二十八日毛泽东抵重庆,由吴文官长鼎昌为蒋委员长去电邀其来的,此事关係甚大,未付中央常会讨论,遽尔去电,似乎疏忽。毛来后,除谒见蒋公外,并拜访党政重要有关人员,我亦被拜访之一人,毛来敝寓高庐相晤,我之会客室一墙角,曾被日机投弹炸坏,尚未修竣,且会客室坐椅均陈旧破烂,有所不恭,寒暄后,我坦直告以我何以反共,毛颇为惊奇,盖他人对其来渝,均十分客气,唯我则例外也。

我曰:「中山先生之三民主义,乃集世界各种主义之所长,而又合乎我国文化道统之精神,经其融会创造而成者,故对外可以多方面因应,对内足以增长自信而自立自强,不依赖任何帝国主义,而自成一独立思想体系,以增强次殖民地之中国之自信与共信最为适当;而共产主义来自侵略吾国之苏联帝国主义者,须知文化思想之侵略,较之任何其他种种侵略为最危险,不可不慎也。其实此种思想,在我国二千四百余年前之战国时代,已早有之,许行、陈相之徒,信仰之,而孟子则以劳心与劳力同为重要,分工而已,告之,而视之为异端而攻其妄。毛先生如读过四书,当能记忆及之,中国人民,已受三民主义之赐,获得了自由平等之幸福,国家已列为五强之一,不平等条约除苏联外,均已取消,绝不会再愿意去做苏俄的顺民,所以我敢断言,共产主义,绝不容于中国人民,而终被埋葬,而且中国历史之外患,大都来自北方,北极白熊兇狠残暴,不容轻视,不好玩的,为避免中国成为国际列强之战场,只有大家信仰三民主义才对,所以我根本反对共产主义。」