第一单元 一个时代的刻痕(第4/5页)

滨海公路通车后,远离尘嚣的这个岬角渔村成为著名景点,纯朴本色为人潮与商业建设吞噬。那天,为了捕捉这位老妇的身影,我勉强将汽车泊在山壁边,尾随了很长一段路才按下快门。老妇的背影仿佛映出了一个时代的乡愁,而那一格格废弃的框架竟像纪念碑,永恒悼念着逝去的美好时光。

安住身心于当下

老友高信疆找我筹办一本新杂志,杂志虽没出成,但前后一年的全省采风,使我碰上了好多难得的画面。这张在盛夏正午时分所拍的照片,正是为那胎死腹中的杂志所做的一篇报道。在台南县西港作醮随王爷神舆绕境的进香队伍中,这个含着奶嘴、于树荫伞下香甜入睡的幼儿,应该是年龄最小的成员了。

那次报道我负责拍照,文章则由一位文坛新人执笔。两人一同出差,才让我赫然发现,他对现实环境其实不大感兴趣,一味沉溺于自己的想象世界,一路上非但不好好观察,还经常溜回村上的一家冰店,一厢情愿地编织与女服务生的奇恋。之后,我又与另一位小说家同行采访,这两次经验让我对文字工作者与摄影工作者的差别有了某种程度的理解:前者善于将幻想化为现实,后者却是将现实化为象征。

进香团的行程为两夜三天,入境邻乡时,天方亮我便一路徒步随行。在那执迷、狂热、带有嘉年华性质的民间庙会中,我自己最满意的作品都是没拜拜味的。队伍长得望不到尽头,数不尽的农夫农妇,个个载着竹骨糊纸的枷锁,以罪民身份自惩,期待消除业障,得到神明的庇佑。纯朴、善良的他们,愚昧无知的一面尽现眼前,令我不忍用相机对焦。

中午时分,队伍解散用餐,信徒各自在路旁的树荫下吃饭团,妈妈们也将一路驮在背上的孩子们放下来歇息。一把洋伞遮护了小宝贝的全身,在这最不能入睡的时间、空间、人与人之间,只有清净无染的赤子方能安住身心于当下!

台南西港,1979

宜兰市中正路,1987

家乡的水肥车

水肥车在市区几近绝迹了,难得回趟宜兰老家,却在火车站附近碰个正着。陈旧秽重的老木桶以及农夫小心翼翼、生怕臭气冲天的污液溅出来的模样,瞬间唤起了我的童年回忆。

从小,我就必须将所有的课余时间都耗在家里的三分菜园里。锄地、刈菜、掘地瓜都还能忍受,最让我苦楚的,就是挨家挨户地向邻居要馊水养猪、挑粪水施肥。粗贱的小农夫一直是我极力想挣脱的身份,在菜园工作不会被人发现,但挑馊水、粪肥的途中却经常会撞见同学。在那些个年头,我感觉自己就像全身都刺了青,无论如何压低斗笠,从后街小径绕走躲避,却都如同那四处飘散的水肥味儿,老远就会被人发现。

拍这张照片时,我三十七岁;到了现在,看事情的角度又不同。世间万象,真正的贵贱美丑不能光看表面。许多绚丽堂皇的东西,实质上却在侵蚀着善良美好的根本。就拿水肥车来说吧,为了要不漏不坏不烂、经得起风吹雨打日晒,必定得用上等木料制作;而众人嫌弃的秽物,在几百年的传统农业中维护了土地的生气与养分,在今日被称为有机肥。不臭不脏、效能惊人的化学肥料时兴后,却对生态环境、人类健康造成无法弥补的伤害。

最近一次到这条街,是为了参加同乡名作家与市政府合作的百果树红砖屋开幕。这条街几十年来没什么改变,现在却因一位作家回到故乡播种,将文学艺术引进咖啡屋,而开始飘扬着文化气息。作家的养分来自于土地,有成之后回来播种、施肥,让文化在乡土萌芽,真是好事!

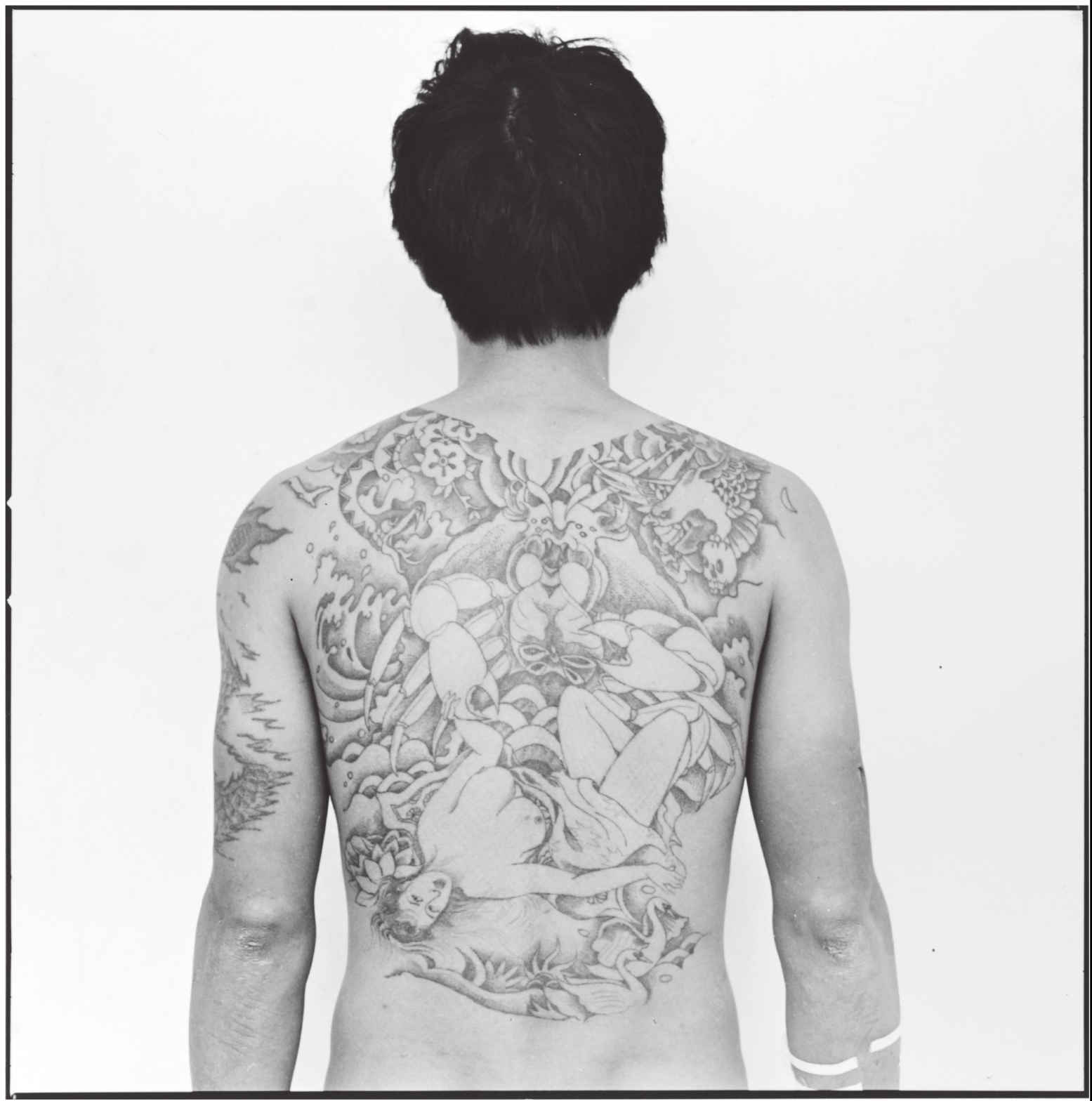

鲜明的刺青,模糊的脸

我在被对象要求之下所拍的照片,要属这幅最特殊。那回,我采访台北市立烟毒勒戒所,工作结束后正要离去,这位接受断瘾治疗的年轻人,忽然羞涩地请我留步:“可不可以帮我拍张背上的照片?我从没看清楚过我的刺青。”

我怔了半晌,迟疑地点点头,他马上利落地解开衣扣,褪去上衣、汗衫,转身背着我站定。囚室窄小,我无法退得够远,只能叫他尽量靠墙,才能拍全他的大半身,以至于他的鼻尖都压上了那面将他与外面世界隔绝的障壁。光线极暗,我起先用小相机加闪光灯,但闪亮利光直射在苍白肉身上的荒诞图绘,以及右腕自残的痕迹上,让我感觉就像是在替犯罪行为做记录,既无情又不忍。于是,我换上了120相机,担心速度太慢会使相机震动,便搁在铁窗的横杆上,效果竟然跟高级脚架一样牢固,一点也不必担心影像会模糊。

这位年轻的毒瘾患者,脸庞虽然在我的记忆中早已模糊,但神情依旧印象深刻,背后的刺青图案也一直无法抹灭,甚至牢房的气味依旧可以追忆。每当看到这张照片,我就会试着追忆那张脸,有时在台北闹市区走动,偶尔也会突然在陌生的青少年脸上感觉到同样的神情。照片上的刺青鲜明如初,但年轻人正青春的皮肤、肌理,现在应该都已发皱、松弛了;斜躺着的煽情裸女,应该也是个老妇人了。

遗憾的是,照片洗出来后,始终没能交到这位年轻人的手里。看守员催我们离开,连他的姓名我也忘了问。那间勒戒所后来也不再让我们采访了。

台北烟毒勒戒所,1987

迪化街的叮咚声

苏金醋——他的名字我已牢牢记住,就像他凝在底片和我脑海中的笑容。“叮咚、叮咚”,童年时,听到街上传来的拨浪鼓声,就知道货郎来了。那个年头,家乡的货郎手拉车就像流动杂货店,从油盐酱醋强胃散、胭脂花布绣花线到铁钉菜刀螺丝起子一应俱全,唯独不见小孩爱的糖果饼干,这也是我小时候对货郎兴趣不大的原因。等到会拍照,想记录这个老行业时,它已几近绝迹。

没想到,在台北大稻埕老街竟能遇见货郎——苏金醋便是当时仅存的两位之一。每次看到他,都是那么开朗、精神地摇着小鼓。“叮咚、叮咚”,板车由街头拉到巷尾,再由巷尾拉回街头,脚上永远是那双旧皮鞋。尽管生意一天比一天差,他的神情还是那么知足,仿佛还能在大街小巷穿走,跟那些与自己一起老去的顾客们聊几句,就是福气。但他终究还是歇业了,整个旧时代仿佛因他的消失而结束,街头的超市和便利商店愈来愈多。