第七章 应许之地通往美国世纪的大门(第5/11页)

对艾达·韦尔斯来说,理解白人在私刑背后的心态并没有那么重要,更重要的是戳穿其中至少一部分的谎言。她特别攻击了道格拉斯也指出过的那些为滥用私刑而编造的谎言。在《南方恐怖》(Southern Horrors,1892年)中,她控告南方“躲在捍卫女性名誉这道似是而非的屏障背后”,而这道屏障“在这片‘自由之地’上保护着私刑法律,关上了媒体和教士的心扉,扼杀了他们的良知,歪曲了他们的判断,堵住了他们的嘴巴”[11]。在《佐治亚州的私刑法及其原因》中,韦尔斯用图表和实际数字呈现了私刑的可怕性质,并且配以令人不安的描述文字和图像,有力证明了这种野蛮行为正在不断蔓延开来,愈演愈烈。韦尔斯提醒读者,虽然那些滥用私刑的暴徒一直在拿强奸罪作为私刑借口,事实上就连女性和儿童都会被指控强奸。

1862年艾达·韦尔斯出生时,奴隶制已经趋于消亡,但其影响却给韦尔斯的一生都蒙上了阴影,也在很大程度上给她的国家罩上了一层阴影。她和其他人所描述的那种“南方恐怖”也在全国范围内造成影响,引发了强烈的反感。但遗憾的是,这种方案并没有带来多少果断的行动。1931年韦尔斯去世时,种族隔离仍然盘踞在南方,而种族和经济不平等则侵蚀着整个国家。著名诗人约翰·格林利夫·惠蒂埃在1891年写给默里·福布斯的信里讲道,自己“很欣慰能在有生之年看到奴隶制的灭亡”,但对于“有色公民的权利遭到否定”也感到很沮丧。“是否会有一天,”他问道,“登山宝训(Sermon on the Mount)和独立宣言会切实影响我们引以为豪的文明和基督教呢?”[12]这是一个很好的问题,而在19世纪和20世纪之交,这个问题也在许多人的脑海里挥之不去。

回顾

在许多美国人看来,私刑似乎只是“野蛮”在这片土地上广泛出现过程中的一部分罪恶,也是当时正在发生的社会衰退和国家衰退的证据。牧师布什内尔曾就这种衰退提出过警告,而执法专员惠特利也曾指出这种衰退是由移民带来的。这其实并没有引起美国人的仇外情绪,但他们务实,或者说犬儒主义地认识到国界可能比南方更容易管辖,因此,面对镀金时代的腐败和残忍,他们给出的回应是站在惠特利一边,开始关闭这个国家到目前为止仍旧相对开放的门户。在这个年代,自由女神像已经树立起来,她既是美国的象征,同时也守护着美国所象征的一切,而这种守护又得到越来越多的强调。自由女神举起的手臂太经常被理解成一种防卫姿态,而不是欢迎那些被逐出家园的人的灯塔。

距自由女神揭幕还有6个月时,芝加哥爆发的劳工骚动揭示了美国社会内部存在的一些分歧。仅就此次事件本身而言,它体现的是在移民背景下似乎日益深化的劳动力和资本之间的分歧。1886年5月4日,在芝加哥工业区中心的秣市广场爆发了一场劳工集会抗议,一颗炸弹爆炸并且引发骚乱,造成8名警察和不明人数的平民死亡,更是证实了对美国社会分歧的担忧。这起悲剧被认为是数名无政府主义者(其中有6名被认定是移民)制造的,因而愈加增强了当时已经存在的反移民情绪。更重要的是,它在公众意识里将无政府主义者与移民联系起来,夸大了对于社会主义颠覆者企图破坏美国共和主义的恐惧。这个美国史上的首次“红色恐怖”被追溯到“秣市暴乱”(Haymarket Riot),但其实秣市暴乱最多只是催化了这种恐怖的形成而已。这一时期,还有更多芜杂的社会、政治和经济力量在起着作用,这些力量既影响着移民,也影响着当地人。

反移民情绪当然不是什么新鲜事物。早在1855年,亚伯拉罕·林肯在批评当时的本土主义“一无所知”党时就曾指出,作为“一个国家,我们起初宣布‘人生而平等’,现在实际上却变成了‘人生而平等,但不包括黑人’。一旦一无所知党掌握大权,它就会再度变成‘人生而平等,但不包括黑人、外国人和天主教徒’”[13]。然而事实上,不管是在内战之前还是之后,移民对于美国的发展来说都是一个必要元素,甚至可能做出了至关重要的贡献。在1870—1900年间,即所谓的新移民时期,约有1200万移民来到美国,其中许多人——虽然绝不可能是所有人——一直都是美国实现经济和工业崛起所必需的人力资源。

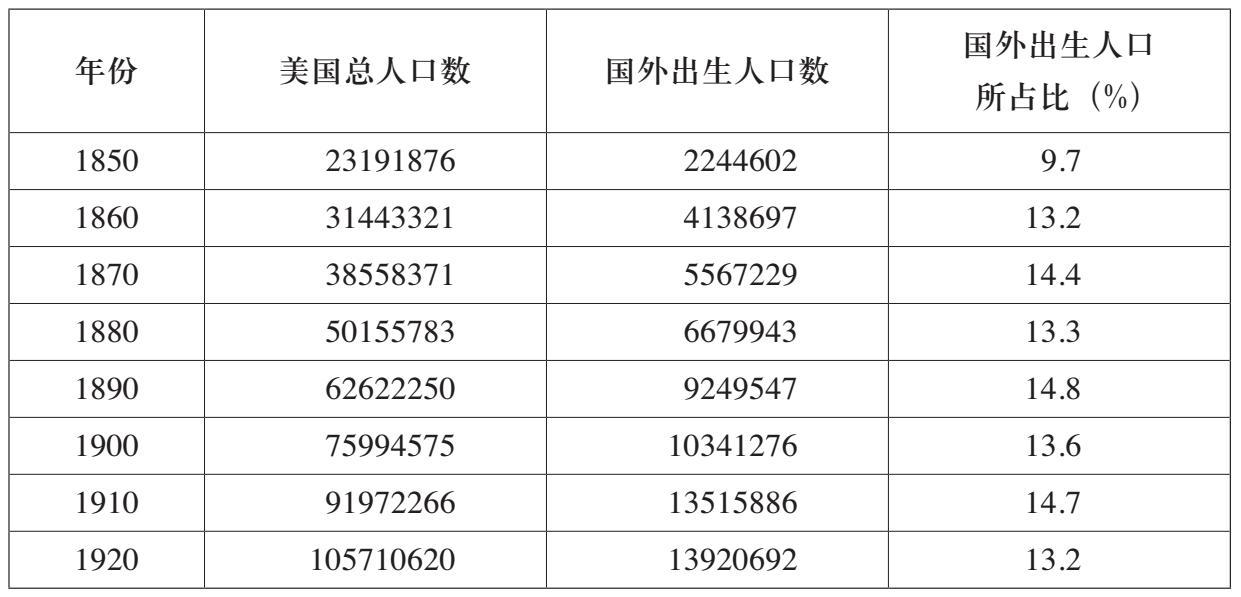

尽管移民对于美国的发展意义重大,但仅仅从百分比上来看,与通常所描述的不同,移民并不是一种突然出现的压倒性力量(表2)。1880年时移民占美国总人口的13%,到1890年时达到近15%(与非裔美国人口比例大致相同),从1860年到1920年期间,移民在美国总人口中的比例基本保持不变。尽管这个时期出生率的下降可能也引起了人们的担忧,但事实上,在19世纪晚期和20世纪早期,美国丝毫没有面临移民泛滥的危险,正如南方白人也没有冒着多少被南方黑人主导政治的危险。尽管如此,不论在美国还是其他国家,当时的人们还是越发认同历史学家罗杰·丹尼尔(Roger Daniels)所提出的“液压隐喻”(形容这个时期涌向美国海岸的移民“浪潮”)[14]。

表2 在国外出生的美国人口统计(1850—1920)

来源:美国人口普查局:《美国1999年统计摘要》(华盛顿:政府印刷局,2000年)

这种观点与移民的数字关系不大,而是与其性质更为相关。19世纪英国历史学家、政治评论家布赖斯勋爵(Lord Bryce)在其所著的《美利坚联邦》(The American Commonwealth,1888年)中就对“早期移民”和镀金时代的移民加以区分。他提出,前者也许“未受教育”,却仍然是“聪明的农民,有着强劲的血统,勤勉积极,能够迅速地自我调整,适应新地方的环境条件,与当地人民融合在一起”。与之相反,后者“来自劣等文明”,“各方面都与美国人的习惯和标准差异更大”。[15]许多美国人都同意布赖斯得出的这个结论。但为什么这个国家在18、19世纪如此明显地倾向于接受局外人,并且是贵族局外人的观点,仍旧是一个谜。布赖斯在1888年提出的观点和克雷夫科尔在1782年时的观点一样,都算不上强国之道。但这些外来观点显然在这个国家引起了共鸣:这个国家从一开始就渴望建立“山巅之城”,却由于各种混杂的人口、压力和政治观点而受到束缚。

尽管如此,城市的兴起仍旧是1870—1900年间美国扩张的一个典型特征。根据人口调查的结果,在这30年里,城市社区的数量及其人口总数都增加了两倍,其中有些城市的人口增长尤其显著。例如,1870年时纽约的人口只有不到100万,费城的人口仅有50万出头,芝加哥的人口仅为25万出头。到了1900年,这三个城市的人口都有了剧增,纽约人口增至将近350万,费城增至130万,而芝加哥则拥有170万居民,跃居为美国第二大城市。