第一单元 一个时代的刻痕(第3/5页)

入伍服役三年后,我重返台北,在《汉声》杂志工作,发现这位师傅竟然依旧坐在同一个位置做同样的事。学会拍照之前,我觉得他只是一位刻印匠;但把相机对准他,低头注视对焦屏时,我看到了一个时代的刻痕。

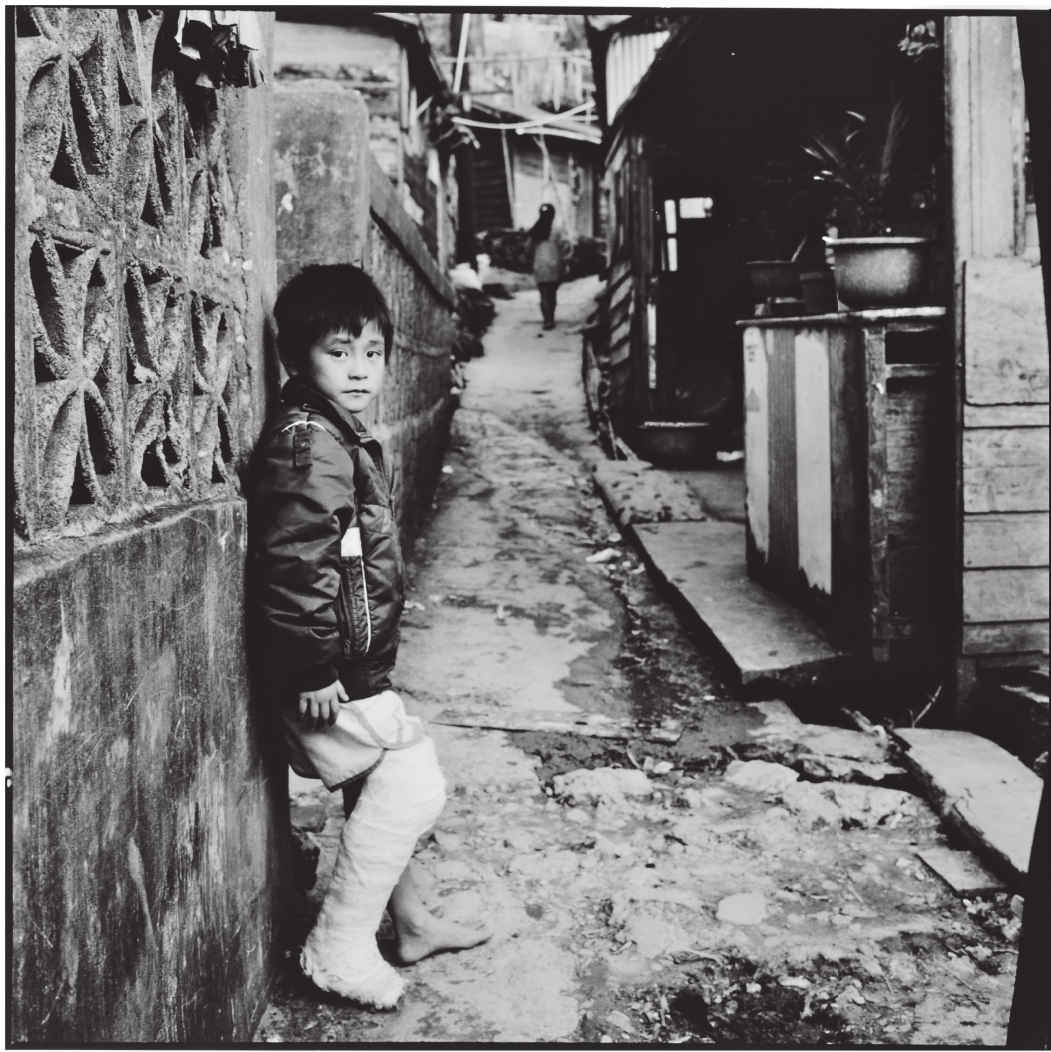

基隆八尺门,1987

一个村落的伤口

1985年,我将前后二十多次在八尺门的拍摄工作整理成一本摄影集并举行了展览。然而,对这个都市中的阿美人违章村落,我还是有点牵肠挂肚。两年后的圣诞节,我由宜兰山区的四季村下山,回台北时路过基隆,又特地绕道过去看看。

一入村口,便看到这个右腿打着石膏的孩子靠在墙上,朝着空巷的那一头张望。我不禁为他抱屈,圣诞节是阿美人最盼望的节日,大人、小孩无不玩疯了,他却连走去看热闹的能耐都没有。正想跟他聊聊,在远处追逐嬉戏的一群幼儿发现了我,马上围过来,要我帮他们拍照,还纷纷伸出小手:“给我钱买糖果!”我愣住了,才多久没来,这些纯朴的孩子怎么就养成了这样的坏习惯!

自从我及一位朋友先后发表关于八尺门的影像、文字后,这儿一度成了摄影爱好者及社会工作者的热门访视点。一定是有些人为了取得好镜头,曾以糖果或铜板诱使孩子们配合,才会让天真单纯、甚至连话都还说不清楚的三岁娃儿,就知道求人拍照、获取报酬。

我不敢正视他们,觉得自己闯了祸,却不知如何善后。与这个受伤的小孩擦身而过时,我明白,在都市夹缝中奋力维持阿美人尊严的八尺门聚落,因为我们无心却也无知的举动而受了伤。

之后,我很久都不敢再去,直到1992年陪一位很喜欢我的《八尺门》摄影集的法国摄影大师前往。看到盘踞在小山坳的两百多间陋屋已被铲平,只剩残破的木板,才得知政府要建公寓让这群阿美人合法安居。这真是件好事,但我镜头下的八尺门也从地球上消失了。

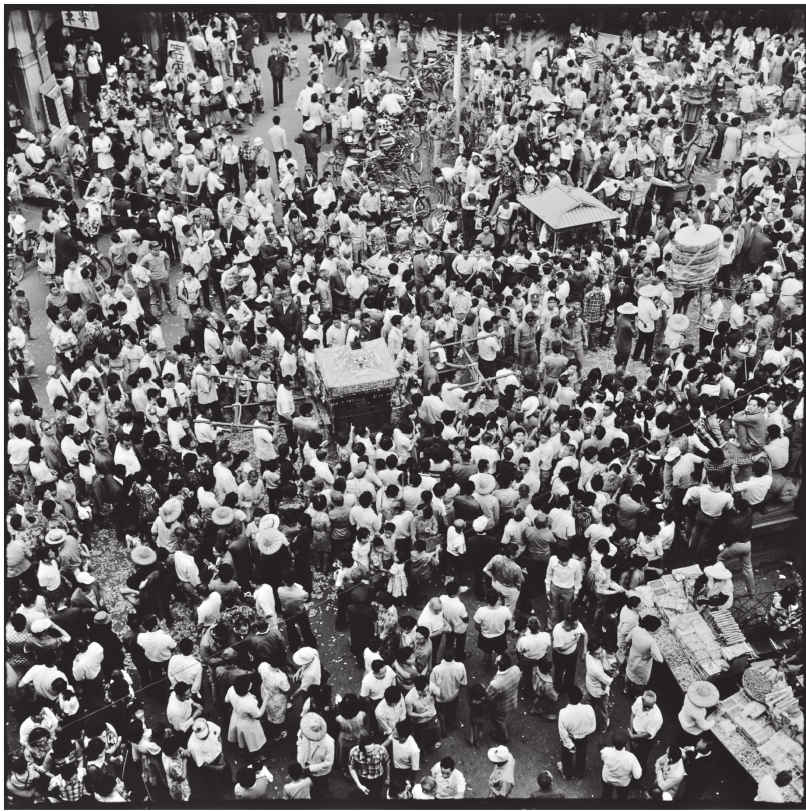

俯瞰众生

那阵子,乡土文学盛行,影响所及,素来爱拍日出日落、花开花谢的坊间摄影团体也纷纷赶庙会,抢拍八家将、神舆绕境。不同场合的相同面孔,久而久之彼此也有了相识之感。

几个月前,家乡的摄影协会邀我去演说。对把摄影视为休闲交谊、集体出游、在荒郊野外拍漂亮模特儿的活动,我一向不以为然,从不接受类似组织的讲座邀约。年纪大了,心境不同,倒起了一分欢喜随缘、为家乡做点贡献的心思。

到了现场,才发现来听的人大多是初初拍照的发烧友,仅是闻名而来,对我的工作了解不多。幸亏办事人员从网上抓了不少资料,制成PDF在会前循环播放,才让他们对我的创作稍有概念。尽管依旧卖力讲解,还是感觉有点无奈,不知他们到底听懂了多少。

意外又欣慰的是,这个摄影协会的创办人及首任会长表示,他拥有我全部的摄影集,并拿出最新的那本——2005年出版的《恒持刹那——证严法师留影》要求签名。会后闲聊时,他笑着透露,三十年前便经常在各地庙会碰到我了。在礁溪二龙村的龙舟赛,大家都在岸上用长镜头,只有一个人比他踩入更深的水域取景。而在西港的烧王船祭典,他以为已经爬到最高处了,抬头一看,有个人爬得比他更高。之后,他便打听我,并一直密切注意我的作品。

北港朝天宫这张由上方朝下拍的照片,是采取了妈祖慈悲为怀、俯瞰众生的视角。来自四面八方的迎神阵头与信徒,挤得有如一群群的蚂蚁。人海茫茫,苦海无边。不知那位老在观察我的摄影同好,当时在不在现场?

云林北港朝天宫,1975

台北新店,1983

时间之舟

一般而言,120相机比35mm的笨重难使,但也有一种轻便的设计,折叠式,大小像口袋书,拉开皮腔便成了造型古怪有趣的正方形构图机器。有一度,德国古董相机蔡司伊康是我的最爱,因为光学设计超群、机械构造简单,就是有故障也很容易修理。只要皮腔没裂,镜片无霉斑,拍摄效果和新式的昂贵器材差不了多少。不出任务时,我特别喜欢带着这个老古董,一来放松心情,二来也借此摆脱操作相机的固定模式。

看着这张三十年前拍的照片,我努力回想,大概是赶了个大早,才有办法拍到学童挤满小舟的场景。船头站的则是挑馊水的村民。新店溪上游水域狭窄,从渡口可清楚地看见对岸人们的活动。有的从斜坡上的竹林蹿出,急忙奔向渡船;有的姗姗来迟,看到人挤,宁可等下一趟。男女老少来来去去,站满小扁舟时,人类本为命运共同体的意象就特别强烈!

搬到新店已超过十年,每回晨走都会看见渡船,船身虽已从手钉木材改为一体成形的塑料,但仍然得靠船夫的双手摇浆。两岸之隔不过两百多米,但生活节奏、情调、水平却大不相同。对岸虽多了一间庙、几间民宅,寂寥却一若当年。时间之舟有时也会在某处搁浅,新店渡口的彼岸便是。

我将“蛇腹”相机取出,拉开匣盖,像转瓶盖那样上片,透过小小的红色滤片孔看清底片号码,再调整光圈、速度,推杆上紧快门弹簧,对焦,构图。步骤这么多,却一点也慌不得,只要忘了某一道手续或操作顺序不对,就会错失这个千载难逢的镜头了。幸好没搞砸。

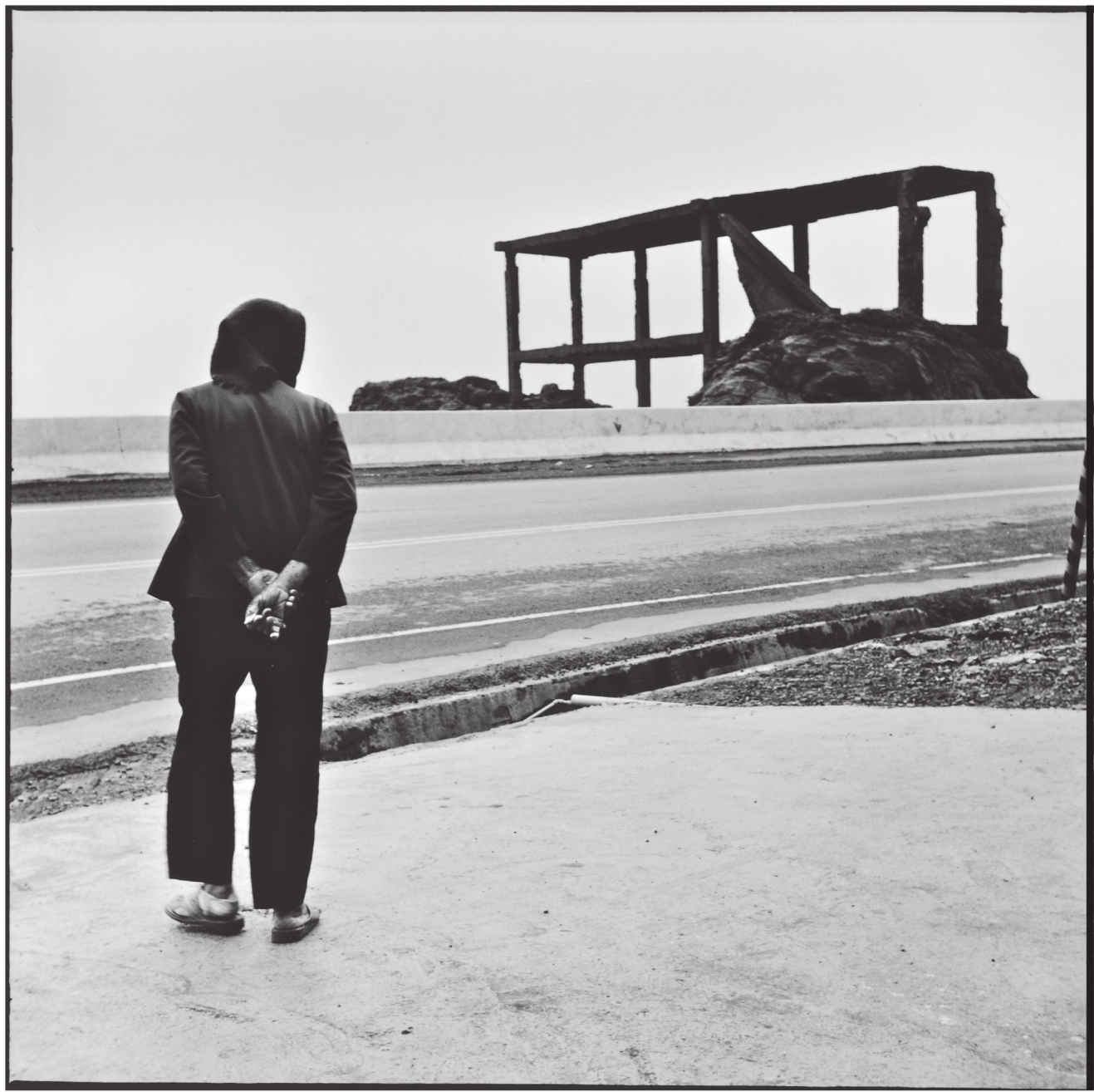

瑞芳金瓜石,1987

悼念逝去的美好时光

昔日返乡常走的滨海公路,二十年没路过了。久不开车,回宜兰多搭公交车走雪山隧道,不知金瓜石山下这座建筑空架仍在否?以往经过时总会多瞧几眼,好奇它为何矗立此处。能继续盖吗?完成后又会是什么模样?然而,它始终是那个样子,盘踞着礁岸,面向着大海。似乎是个象征,但究竟为何意?每回它总是突现在前,诡异苍凉,笼罩着悬疑气息。

滨海公路通车之前,有一段只能在山壁与礁石的狭窄夹道间步行。那是从金瓜石到鼻头角的一段,两地渔民平时以船只通航,只有风浪大作时才有人走这段路。前来探幽的外人当然没别的选择,我虽只走过一回,辛苦的程度却至今难忘。

那是刚到《汉声》杂志上班时,为了替“七夕专号”配图,与同事姚孟嘉同行。姚兄骑摩托车载我到金瓜石山脚下,两人找了一家小吃店寄放机车,再各自背上相机、脚架,提着睡袋徒步前行,打算露宿在夜空下,捕捉满月由海平面升起时的镜头。那次的摄影任务并不成功,斜躺在山坡草地上的我们难以入眠,彻夜聊天,心境清朗如星空。